智能穿戴设备现乱象,摄录功能竟暗藏非法窃听窃照隐患

于电商平台之中,那些看上去平平常常的智能手表,以及眼镜,或许正暗暗地侵犯着你的隐私。

隐蔽摄像头的潜在风险

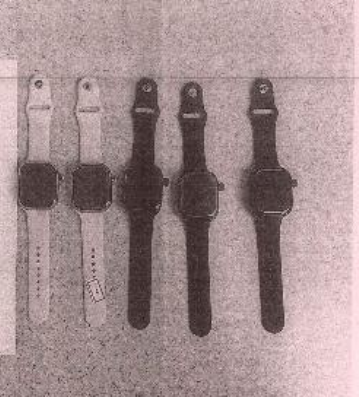

至今市面上有不少智能手表,它们配备了隐蔽摄像头,这些设备外观跟普通手表没差别,然而在表带或者表盘边缘藏着微型镜头。在2023年浙江警方破获的案件当中,查获了一批智能手表,这些手表能通过表带缝隙进行拍摄。这些产品一般售价处于200至500元之间,相较于正规品牌便宜好多,不过缺少必要的质量认证。

一家网店销售的手表经鉴定为窃照专用器材

被其“多功能”特性吸引的消费者,往往忽略了潜在隐患 ,这类设备拍摄时既没有提示灯,也没有声音,旁人很难察觉 ,北京电子产品质量检测中心的数据显示,超过六成的此类产品未通过隐私安全检测,存在非法收集用户信息的风险 。

法律认定的标准

经专业技术进行检测得到确认,具有隐蔽拍摄功能,且是以伪装方式来使用,满足这三个条件,方可对窃照器材予以认定,这是依据《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材规定》而来,在2022年上海某法院所审理的案件当中,一款被伪装成纽扣的摄像设备,便被认定成了窃照器材。

有法律专家指出,即便产品于电商平台进行公开销售,那也并不意味着其具备合法性。北京市国振律师事务所的何树利律师作出解释,众多商家会去钻法律的空子,把非法设备伪装成普通电子产品来销售。倘若消费者购买并使用这类设备,有可能面临行政处罚,甚至是刑事责任。

电商平台的监管困境

尽管各大电商平台皆宣称禁止售卖违禁品,然而隐蔽摄像设备却屡禁不止,记者经调查发现,商家常常运用“迷你”“便携”“无感”等词汇去替代“隐蔽”关键词,有的甚至于要求买家借助社交平台私下进行交易,借以规避平台监管。

平台方建立了诸如“绿网计划”等防控机制,尽管如此,在技术方面仍旧存在识别盲区,2023年有某电商平台报告表明,其全年下架违规商品数量为12万件,其中窃照设备所占比例达到了15%,然而,鉴于新品不断地涌现出来,监管通常滞后于违规行为 。

消费者的认知误区

存在部分消费者,对于隐蔽摄像设备,存在认知偏差,有的消费者认为,买来自用不违法,有的消费者则是出于安全考虑,江苏某高校的调查显示出来,38%的年轻人认为,使用隐蔽摄像设备情有可原,这反映出普法教育不足。

表明实际案例,即便自用也可能触碰到法律法规,2023年在广州有一名男子,因为使用能够隐蔽摄像的手表,在更衣室进行视频拍摄,进而被刑事拘留。法律方面的专家着重强调,购买并且使用这类设备所存在的风险,远远超过人们的想象,消费者应该提高自身的警惕性。

行业标准缺失问题

在智能穿戴设备行业里,于隐私保护这方面存在着标准缺失的情况,当前针对智能家居设备的国家标准当中,对于摄像头的安装位置以及提示方式等缺少具体规定,如此使得厂商各自按照自己的一套行事,进而致使产品质量高低不一,良莠不齐。

业界专业人士发出呼吁,要尽快颁布智能穿戴设备摄像头安装规范,这规范涵盖要求摄像头得处在明显位置,工作期间要有持续提示灯,禁止运用透明遮挡物等内容,这些细则会对规范市场有帮助,能保护消费者权益。

维权与防范建议

购买智能穿戴设备之时的消费者,应以正规渠道以及知名品牌当成选择对象;要去注意核查查验产品标记的3C认证;对于可疑的低价产品需一直保持警惕;碰到发现设备有存在隐蔽摄像功能的情况可去往市场监管部门举报。

有的场合下,若是隐私遭受侵犯,则需即刻留存证据,随后报警,2023年期间,全国公安机关展开专项行动,总共侦破非法运用窃照设备的案件达2300多起,消费者能够借助“全民举报”APP等途径予以投诉举报。

在平常的生活日子当中,您有没有察觉到过那种可疑的智能设备呢?欢迎于评论的区域范围之内分享经历,并且请对本文进行点赞以及转发,从而让更多数量的人知晓智能设备存在的安全方面的隐患。

声明:本站所有内容均由网友自主上传发布,内容的真实性、合法性及版权归属均由上传网友负责,本站仅提供信息展示与传播平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。 。